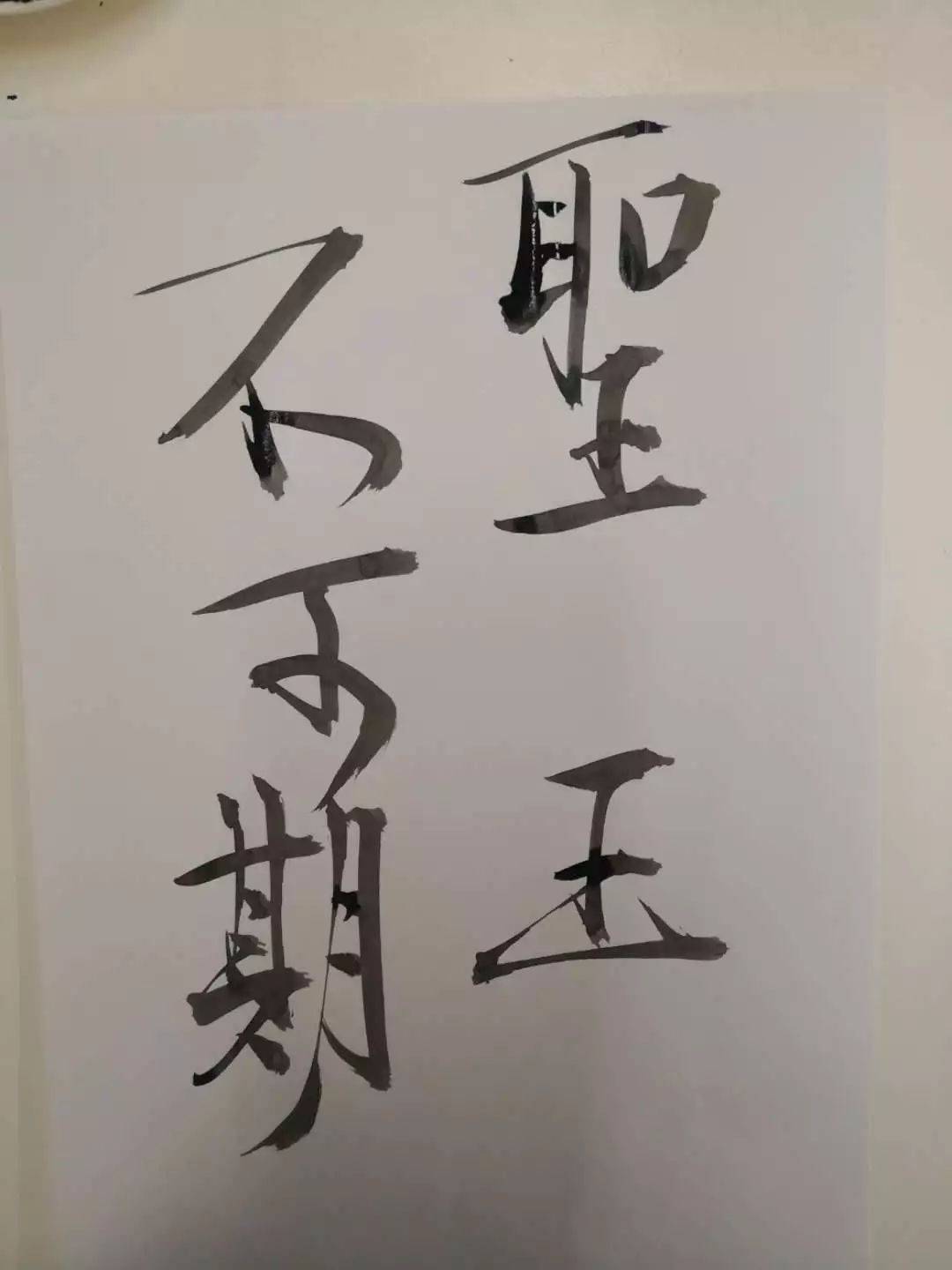

《中国思想史批判》第三十讲:圣王之辩

这一讲我们讲两宋事功派思想。

任何一种思潮的产生,总是为了因应时代困境。一流的思想家固然能超越时代、前瞻未来,但根本上并不能凭空创造。因此,要认识两宋事功派之思想,就必须回到两宋历史现场。

两宋是一个文化昌盛、经济繁荣的时代,但不可否认,两宋也是一个政治、军事相当衰弱,且日渐衰亡的时代。从始至终,宋朝都受到北方几个少数民族政权的强大压力,最后不得不被蒙元消灭。两宋致弱的种子,其实在开国时已经种下,其根源在于宋太祖对武人造反之心结太重。太祖被部下黄袍加身,担心部下异日故技重施,于是对功臣上演了一场“杯酒释兵权”的好戏。不仅如此,太祖定下的治国大纲即是“务弱其兵,弱其将,以弱其民”。具体做法是:首先,将天下之兵集中于京师,分番屯戍于边疆,以此避免边疆武装力量坐大。其次,将帅与士兵分处,军事指挥权被皇帝垄断,将帅要用兵,必须事事请示汇报,以此避免兵将同谋反叛。最后,招募暴民、饥民当兵,以此驯化悍民,实现社会稳定。这样做的结果是,两宋军队对内虽不至于叛乱,对外也不足以御侮。北宋朝廷对外也就只能取委曲求全之策,步步退让,半壁江山沦丧后,仍以苟安为计。天下如何才能重归王道?金瓯如何才能再次重圆?这就是时代给两宋思想家提出的重大命题。

试图回答这个时代命题的思想家分为两派:一派就是理学家;一派则是事功派。理学家的谱系,前面我已经讲过;事功派在北宋有李觏、王安石等人,南宋则有陈亮、叶适等人。事实上,如果说两宋真有所谓政治思想的话,事功派的重要性其实远在理学家之上。

理学家的工作,是排斥外来之佛教,构建一套儒家的道德哲学体系,彰显汉民族文化之优胜,以增强赵宋这个汉人政治共同体成员的自尊心和自信心。本着政治是道德的自然延伸的传统思路,宋儒大力发挥内圣外王的政治思想。这里的逻辑是,内心圣洁的人,把内心的这份圣洁外推,所行之道就是王道,而王道无往不胜。

比如,理学家朱熹在《上宋孝宗书》中就写道:“天下之务,莫大于恤民,而恤民之本,在人君正心术以立纪纲。盖天下之纪纲不能以自立,必人主之心术公平正大,无偏党反侧之私,然后有所系而立。君心不能以自正,必亲贤臣,远小人,讲明义理之归,闭塞私邪之路,然后乃可得而正。”淳熙十五年,他上封事又说:“臣之辄以陛下之心为天下之大本者,何也?天下之事千变万化,其端无穷,而无一不本于人主之心者,此自然之理也。故人主之心正,则天下之事无一不出于正;人主之心不正,则天下之事无一得由于正。”朱熹还说:“是以意诚心正而身修。至于家之齐、国之治、天下之平,亦举而措之耳。”简言之,朱熹认为,政治的目的,不过是如何造就圣君、贤相、仁义之民,令其“止于至善”。而这一切,始于正心诚意,尤其是君王的正心诚意,只要君王心正,则政治自然清明,国家自然强盛。

心学虽然反理学,但毕竟是理学的分支,心学家陆九渊与理学家朱熹对政治的本质的看法其实并无多少差异。他也认为,政治问题只不过是是非善恶问题,所谓“开辟以来,羲皇而降,圣君贤相,名卿良大夫相与扶持者,善也;其所防闲杜绝者,恶也。”

哲学家(理学家)开出的药方不禁让人哑然失笑。别忘了,两宋的首要问题,是御侮,试问,即便君王是圣人,即便举国都是圣人,就能挡得住异族铁蹄吗?这是再简单不过的道理了,也难怪事功派要对理学家开出的药方嗤之以鼻了。与朱熹同时,且与朱熹多有论辩的豪杰之士陈亮(公元1143年-1194年)对理学家的讽刺可谓辛辣:“自道德性命之说一兴,而寻常烂熟无所能解之人自托于其间。以端悫静深为体,以徐行缓语为用。务为不可穷测,以盖其所无。一艺一能,皆以不足以自通于圣人之道也。于是天下之士皆丧其所有,而不知适从矣。为士者,耻言文章行谊而曰尽心知性;居官者,耻言政事书判而曰学道爱人。相蒙相欺以尽天下之实,终于百事不理而已。”“因吾眼之偶开,便以为得不传之绝学,三三两两,附耳而语,有同告密。”“至于艰难变故之际,书生之智,知议论之当知,而不知事功之为何物,知节义之当守,而不知形势之为何用。宛转于文法之中而无人能自拔。”在他看来,“风不动则不入,蛇不动则不行,龙不动则不能变化。今之君子欲以安坐感动者,是真腐儒之谈也。”

作为理学家的反对派,事功派对理学家的立论的批驳可谓抽丝剥茧、刀刀见血。不过,因为两派都生活于相同的文化传统与现实处境之下,在某些重大原则问题上,两派其实又共享同样的思想基础。

我们先来看两派之异:

一, 理学家张口就是天命、心性问题,受佛老影响,宋初儒家以言性命、象数为尚,事功派多反对之。欧阳修说:“性非学者之所急而圣人之所罕言”,“六经之所载皆人事之切于世者,是以言之甚详。至于性也,百不一二言之。或因言事而及焉,非为性言也。”欧阳修这些话,可以看成事功派之革命宣言,此后事功派诸子本其旨而广其说,至李觏(公元1009年-1059年)而成系统之学说。李觏从根本上就反对宋儒参合佛老、放言象数之风,他说:“圣人作《易》,本以教人。而世之鄙儒忽其常道,竞习异端。有曰我明其象,犹卜筮之书,未为泥也;有曰我通其意,则释老之学,未为荒也。昼读夜思,疲心于无用之说,其以惑也,不亦宜乎?”在李觏看来,圣人虽言性命,但其目的在言人事。“命者天之所以使民为善也,性者人之所以明于善也。观其善则见人之性,见其性则知天之命。”“是以制民之法,足民之用,而命行矣。导民以学,节民以礼,而性成矣。”因此性命不是什么玄妙的事,不通人事致用而空谈性命,可谓荒诞不经。陈亮也批评理学家“自谓得正心诚意之学者,皆风痹不知痛痒之人也。举一世安于君父之大仇,而方且扬眉拱手以谈性命,不知何者谓之性命乎”?

二, 理学家大倡仁义,罕言功利,甚至将义、利看成水火不能相容的两件事,所以必讲义利之辨,事功派多反对之。其实,孔孟并非不言利,孔子就说过“足食足兵,民信之矣”,但后世儒者却耻言利,以为仁义足以自行。至程朱,甚至说出了“存天理,灭人欲”的话。李觏却直面人的利欲,他说:“利可言乎?曰:人非利不生,曷为不可言?欲可言乎?曰:欲者人之情,曷为不可言?言而不以礼,是贪与淫矣。不贪不淫而曰不可言,无乃贼人之生,反人之情……焉有仁义而不利者乎?”如果说北宋的李觏等人对儒家先贤之批评尚属含蓄委婉,南宋的叶适(公元1150年-1223年)激于时势的发言则可谓更加勇猛而无所忌讳。叶适也认为,六经皆致用之学,离开治国安民之事而言道,乃圣人所不取。叶适甚至批评孟子与董仲舒。孟子说:“君仁莫不仁,君义莫不义,君正莫不正,一正君而国定。”叶适反问道:“若(齐)宣王因孟子显示暂得警发一隙之明,岂能破长夜之幽昏哉?”“格心之功既终不验。”他批判董仲舒道:“仁人正谊不谋利,明道不计功。此语初看极好,细看全疏阔。古人以利与人而不自居其功,故道义光明。后重出世儒者行仲舒之论,既无功利,则道义者乃无用之虚语耳。”

三, 理学家大倡王道政治,反对霸道政治,所以最重王霸之分,必讲王霸之辨,事功派多反对之。李觏认为,霸道乃强国之道,所以孔子反对别人苛责管仲。李觏说:“儒生之论,但恨不及王道耳。而不知霸也,强国也,岂易及哉?管仲之相齐桓公,是霸也。外攘戎狄,内尊京师,较之于今何如?”李觏这样对比,简直就是在打儒生的脸了。针对俗儒于王霸道上的认识错误,李觏重新定义了王霸之分:首先,王霸非宗旨背反,只因施行者地位不同,天子用王道,而诸侯用霸道(诸侯之爵为“伯”,“霸”、“伯”音近而意近,“伯道”就是“霸道”)。其次,王者非徒以仁义行天下,王霸之别只在功利之大小不同而已,与义利比例无关。“若使周家纯任德,亲如管蔡忍行诛?”俗儒自炫仁义以为高,结果只能是“孔子之言满天下,孔子之道未尝行。”与李觏相似,陈亮也重新定义了王霸之别:王者大公无私,霸者公而有私。所以,两者并非本质上的不同,只是程度上不同而已。表面上看,陈亮降低了对君主的要求,实则乃劝勉君主通过努力至少可成为霸主,不可谓用心不苦也。

四, 理学家高举道德,罕言刑政,有人谈刑政,多被儒者斥为法家,事功派多反对之。王安石(公元1021-1086年)就说:“太古之道果可行之万世,圣人恶用制作于其间?为太古之不可行也。顾欲引而归之,是去禽兽而之禽兽,奚补于化哉?吾以为识治乱者当言所以化之术。曰归之太古,非愚则诬。”在他看来,老子之自然与儒家之仁义皆陈义过高,理想虽好,但不能落地。“道有本末。本者万物之所以生也,末者万物之所以成也。本者出之自然,故不假乎人力,而万物以生也。末者涉乎形器,故待人力而后万物以成也。夫其不假人之力而万物以生,则是圣人可以无言也,无为也。至乎有待于人力而万物以成,则是圣人之所以不能无言也,无为也。故圣人之在上而以万物为己任者,必制四术焉。四术礼乐行政是也,所以成万物者也。故圣人唯务修其成万物者,不言其生万物者。”其实,孔孟虽重道德,但不避刑政,只是后世儒者在实践中往往忽略后者。王安石明言“任德”、“任察”、“任刑”不可偏废。“任德则有不可化者,任察则有不可周者,任刑则有不可服者。”这一点,在今人看来其实只是常识,奈何在道德理想主义盛行的宋代,儒家常常看不清这一点,倒逼得王安石说出了实话。

事功派与理学家的思想主张虽然有如此大的差异,但不得不说的是,他们在两个原则问题上又取得了高度一致:

首先是民本主义。李觏虽然不排斥霸道,但其宗旨则本于民本主义,故主张君主之天职为安民、养民,君主失职,天下可诛之。也可以说,李觏之政治思想,是以王为体,以霸为用。另外,儒家本有“天下为公”之理想,但自禹传位于启,天下既已为私。陈亮重新定义了天下为公说,以为可分梳为传位以公及为政以公两义,前者不可复得,后者则必须坚守。所谓为政以公,即君主存在之唯一目的在利民,此为治国之根本。陈亮、叶适有感于时势,既痛斥偏安之弊,又痛批中央集权制度。前者为当时士林共识,后者诚为难得之卓见。因为君主专制之病,不在有君主,而在专制集权,叶适有明确的行政分权思想,堪称中国之先知。

这是事功派,那么理学家呢?我要问一个问题:程朱为何高抬道统?目的当然是希望用道统制约政统,或者说是用道义制约权力。事实上,理学家普遍具有入仕与君王“共治天下”、在野聚集“论治天下”之心。张载、二程论具体政治,强调要复井田、再封建,以返三代之治,原因是什么?因为恢复井田的目的是矫正贫富悬殊之弊,再行封建的目的是矫正中央集权之弊。前者诉求的是平等,后者诉求的是自由。这两个方面,其实与功利派不谋而合。

为什么事功派与理学家都高扬民本主义?对事功派而言,他们虽然强调事功,但本质上还是儒家,而凡是真儒家,莫不强调民本主义。对理学家而言,回到孔孟本就是他们的目标,自然会鼓吹孟子的民本主义。

其次是与时俱进的变法思想。事功派主张与时俱进自然是题中应有之义:王安石就是北宋变法的核心和枢纽人物,他甚至喊出了“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的口号;叶适也认为,一时代有一时代之制度,制度必须与时俱进,只不过,他同时认为新制度的产生不能闭门造车,而需要借鉴历史经验。“夫观古人所以为国,非必遽效之也。故观众器者为良匠,观众病者为良医。尽观而后自为之,故无泥古之失而有合道之功。”这种想法,与英美近世之经验主义政治思想实能暗通。

那么理学家呢?在一般人的印象里,似乎理学家就是一幅正襟危坐、因循守旧的形象。固然,理学家在道德上是守旧的,很多理学家在政治上也是因循保守的,但两宋的两个主要理学家其实是主张变法的,只不过他们与事功派的具体变法主张有所不同罢了。

比如,程颐虽然反对王安石的新法,但他也强调“时”的观念。“天下所随者,时也,故曰:天下随时。”“君子之道,随时而动,徙宜适变,不可为典要。非造道之深,知几能权者,不能与于此也。故赞之曰:随时之义大矣哉。”“礼孰为大?时为大。亦须随时。当随则随,当治则治。当其时,作其事,便是能随时。”“治道有自本而言,有就事而言。自本而言,莫大乎引君当道,君正而国定矣;就事而言,未有不变而能有为者也,大变则大益,小变则小补。”但程颐又认为,法有可变者,有不可变者。“三王之法,各是一王之法,故三代损益,文质随时之宜。若孔子所立之法,乃通万世不易之法。”简言之,可变者是具体的法令制度,不可变者是法令制度背后的原则。

朱熹则说,圣人虽有坚守,但“居今之世,若欲尽除今法,行古之政,则未见其利而徒有烦扰之弊”,“若是时节变了,圣人又自处之不同。”“世人徒知秦废古法,三代自此不复,不知后世果生圣人,必须别有规模,不用前人硬本子。”因此朱熹从内心深处就认可熙宁变法,他甚至可以说是王安石的同志。“熙宁更法亦是势当如此。凡荆公(王安石)所变者,初时东坡亦欲为之,及见荆公做得纷扰狼狈,遂不复言,却去攻他,其论故非持平。”朱熹甚至认为变法之所以失败,不在变得过多,有违常情,而在变得还不彻底。此又非一般理学家所能言、所敢言者。

更有意思的是,在反对空疏学问、倡导实学上,朱熹与王安石的主张几无不同:王安石变法,尤其着意兴学校、重实学,他特别反感以文章取士,认为此举“大则不足以用天下国家,小则不足以为天下国家之用”,于是改科举,罢诗赋,设军事、法律、医药诸科,令天下读书人学习。此举早于晚清废科举900多年!而朱熹也曾说:“以今观之,士人千人万人,不知理会甚事,真所谓游手。只是恁的人一旦得高官厚禄,只是为害朝廷,何望其济事。真是可忧。”我们如果盖上作者姓名而只读文章,谁能想象这相同的观点竟然出自两大敌对的思想流派?

为什么事功派和程朱都主张变法呢?一方面,思想家若有现实感,本也不必为立异而立异;更重要的原因或许是,理学家们的榜样——孔孟都是主张与时俱进的人:孟子称赞孔子是“圣之时者”,孟子本人甚至提出了著名的革命论。

本讲主要评述事功派思想,因为事功派的言论在某种意义上是针对理学家而发的,所以不得不对比理学家谈事功派。但两宋政治思潮,却非这两派所能概括,至少还有一派,即政治上的保守派还必须提及。事实上,正是在事功派与理学派取得深度共识的上述两点上,政治保守派却极力反对。这一派的人,谈不上是思想家,但在实际政治中影响也不小,他们又被称为“元祐党人”。保守派的代表人物非司马光(公元1019年-1086年)莫属。

司马光反对民本主义,强烈主张尊君,所谓“君臣之位,犹天地不可易也”,“人臣之义,谏于君而不听,去之可也,死之可也”,独不可君臣易位也。他甚至不顾事实而谓君位传授“父之传归于子,自生民以来如是矣”。这就完全抛弃了孟子“天与贤则贤”的原则的可能性,而甘愿为专制政治背书了。

保守派之尊君,目的其实也是为了高抬皇权以图增强国力、终致江山一统。这一派不单司马光一人,甚至成为一股强大的政潮。受此潮流影响,宋初有《忠经》传世,著者不知何人。此书赤裸裸地为专制政治背书。推本溯源,中国古人很少言忠,主忠非中国文化之主脉。古人言“忠”,不过是竭诚待人之义,且忠乃两者相互之间的关系,非单方面之义务。《忠经》虽言君、臣、百官、守宰、人民皆有忠,但强调的是下对上之绝对责任,已变“忠”之古义。《忠经》旨在尊君,故言“为臣事君,忠之本也”,“尊其君有天地之大,日月之明”,臣下当“颂扬盛德,流满天下”,“奉君忘身,徇国忘家,正隆直辞,临难死节”。

司马光也反对变法。他说:“祖宗之法,不可变也”,“使三代之君常守禹汤文武之法,虽至今存可也”。司马光重仁义,以为“自古圣贤所以治国者不过使百官各称其职,委任而责成功也。其所以养民者不过轻租税、薄赋敛、已逋责也”。他也希望国富民强,但其办法不过“养其本源而徐取之”。元祐初年,司马光主持朝议,于是尽数废掉王安石新法。

苏轼(公元1037年-1101年)、苏辙(公元1039年-1112年)兄弟也是政治上的保守派,二人也是重道德而轻事功之典型,故坚决反对变法。苏轼上神宗皇帝书甚至说:“国家之所以存亡者,在道德之深浅而不在乎强与弱。历数之所以长短者,在风俗之厚薄而不在乎富与贫。道德诚深,风俗诚厚,虽贫且弱,不害于长而存。道德诚浅,风俗诚薄,虽富且强,不救于短而亡。”苏辙也以醇儒自命,主张“圣人躬行仁义而利存,非为利也。惟不为利,故利存。小人以为不求则弗获也,故求利而民争,民争则反以失之”。真可谓一个比一个会唱高调。

苏氏兄弟之所以持论疏阔,或与其少年得志有关。事实上,正如朱熹所言,苏轼后来也为此前力抵新法后悔,他在写给朋友的信中说:“吾侪新法之初,辄守偏见,至有异同之论。虽此心耿耿,归于忧国,而所言差谬,少有中理者。今圣德日新,众化大成,回视向之所执,益觉疏矣”。知错能改,当然也体现了东坡的坦率可爱,但作为重臣,对国家的大政方针发言,岂可不再三思索?

儒学本以经世致用为旨归,孔子也不排斥功利,不过主张以义制利而已。功利与道德,合则两利,分则两伤,敌则两亡。但后世儒家,偏离孔子之中道,高倡仁义而不言功利,实在是有违孔孟之道。两宋事功派能言前人所不敢言,可谓智勇之士。客观而论,事功派诸子虽非通常意义上之醇儒,但绝非法家,实乃敢于任事之真儒。他们虽不把仁义挂在嘴上,但并非认为仁义不重要,更不是要抛弃仁义,不过是以功利为手段落实仁义之宏旨。从这个角度看,事功派诸子实为通过行动拯救儒家之功臣。可惜熙宁变法败于有为的政治主张不敌因循之政治传统,加之新法必须依靠官僚集团推行,而新法实乃削减官僚集团利益之法,故不能切实推行也很好理解。自王安石变法以后,历次变法均抑官而为民,但变法时既得利益集团已尾大不掉,变法者若不引有组织之民间力量以抗既得利益集团之阻力,变法如何能成?惜专制国家本无足以抗衡官力之民力也,于是最终只能走向败亡之一途。

以上是简论事功派,下面再简论理学家。让我们先来看朱熹说的一段话。他说:“千五百年之间……只是架漏牵补,过了时日。其间虽或不无小康,而尧舜三王周公孔子所传之道,未尝一日得行于天地之间也。”可见他对中国历史的演进看得很悲观,那么为什么大道不能行天下,以至于大同?他的结论是:“常窃以为亘古亘今只是一个理,顺之者成,逆之者败。固非古之圣贤所能独然,而后世之所谓英雄豪杰者亦未有能舍此理而得有所建立成就者也。但古之圣贤从根本上便有惟精惟一功夫。所以能执其中,彻头彻尾无不尽善。后来所谓英雄则未尝有此功夫,但有利欲场中头出头没。其资美者乃能有所暗合,而随其分数之多少以有所立。然其或中或否不能尽善,则一而已。”也就是说,天道是对的,但后人不遵天道,所以政治就一代不如一代。陈亮当时就反驳他道:“信斯言也,千五百年之间,天地亦是架漏过时,而人心亦是牵补度日,万物何以阜蕃?而道何以常存乎?”

陈亮是从常理出发提出驳论,其实并未看到问题的根本处。其实,朱熹的上述看法,从根本上就错了。我想反问他的是,后世英雄为什么不做此“惟精惟一功夫”? 在我看来,朱熹对古之圣贤德行的预设纯属幻想,而对后世英雄的责备则搞错了方向。原因在于,儒家的内圣就能开出外王的逻辑链条根本上就不成立。

从哲学的角度看,儒家主要是一套道德哲学,它关注的是一个应然问题,它关注的重点是是非善恶,也即“内圣”,而“是”、“善”是每个人通过自己的努力可以渐趋完善的,它可以不依赖外在条件而存在。但政治是众人之事,它必须立足于实然,它往往着意的是成败,也可以通俗地说成是“外王”,而成败是很多因素导致的,这些因素综合起来可以称为“势”,“势”是不以个人意志为转移的,岂能以君主、臣民的道德这一个方面代替“势”的其他方面?也就是说,内圣与外王的运行逻辑截然不同。儒家的问题主要不在于内圣,而在外王。儒家如果仅仅关注内圣,那么“正其谊不谋其利,明其道不计其功”自是题中应有之义,无可指责。遗憾的是,儒家思想虽然主要是道德哲学,但它要冒充包治百病、囊括宇宙人间的真理,于是必然发展成道德理想主义,于是也就无法避免其悲剧的结果:道德与政治,一荣俱荣,一损俱损,恶性循环,走不出怪圈。

如何走出怪圈?就是要让道德与政治分立,道德追求善,政治分配、制约权力。而要做到这一点,则必须打破儒家人性善的预设,因为人性如果能够至善,“圣上”既是“上”,又是“圣”,君师合一,谁会、谁敢制约他的权力?近代以来,西方政治哲学的主流,是讨论政治合法性和如何制约权力两大主题,前者解决的是“我们为什么要服你管”的问题,后者解决的是“谁有权管以及他有权管什么”的问题。西方之所以将政治学的讨论重点放在这两大主题上,根本上是因为他们对人性有自私自利倾向的肯认,而这一对人性的预设,又直接源于基督教的人人皆有原罪的思想。因此,对中国而言,如果要实现道德与政治的分立,又必须转变儒家的人性善预设,否则这一分立很难完成。而这一分立如果不能完成,进而设计出权力制衡制度,那么即便两宋理学家和事功派的民本思想不过是镜花水月而已。要而言之,个人的权利意识不生、不兴,我们根本无法走出历史的怪圈。

有人或许会问,如同朱熹所言,尧舜三王周公时代,为什么能够打通内圣外王呢?我的回答是:一方面,上古时代的黄金世界不过是儒家的虚构和夸张,它无法证实,也无法证伪。另一方面,即便上古时代是黄金世界,这一黄金世界也不可能重现于后世。原因是,孔孟思想以封建宗法为基础,所以可以靠君长之德行维持秩序和人心,但秦汉之后,已无封建,宗法也进入社会,而脱离政治,故孔孟之道不可能行于天下,这根本不是朱熹所谓“功夫”问题。人生于后世,而做着重回上古的梦,必然是白费“功夫”。