美国东部时间2025年7月4日,特朗普签署了包含一揽子施政措施的“大而美法案”,而这也被认为是他就职以来的最大政绩。但这项法案争议极大,马斯克尤其对法案通过怒不可遏,于是,他启动了此前曾数次提及的建立美国第三党——“美国党”。

从全力为特朗普助选,到强势掌管“政府效率部”,从大刀阔斧删削财政开支,到在白宫任职129天后黯然离开,在不到一年的时间里,马斯克似乎走过了其他政界人士一生的政治生涯。可是,当大家都以为他将重新投入他的生意,以及他的火星移民理想时,“大而美法案”成了让他再次躬身入局的引爆点。

19世纪50年代,美国形成今日之两党格局,至今已有170余年。历史上,几乎所有第三党都未能在总统或国会选举中取得实质突破,即使西奥多·罗斯福的进步党、乔治·华莱士的独立党、罗斯·佩罗的改革党烜赫一时,此种情形也从未改变。如今的马斯克,具备巨量的财富、广泛的媒体影响力以及前无古人的粉丝号召力,那么,他能够超越前人吗?

也许有很多人都希望看到马斯克的第三党掀翻美国两党格局的场景,但是,包刚升老师在他2024年年初出版的《演变:西方政治的新现实》一书中早有预言,在美国的政党与选举制度下,马斯克若试图创建一个新党,大概率难以成功。究其原因,就在于,美国实行“得票最多者胜”的单一选区制,这种制度天然排斥第三方力量,鼓励选民在两党之间“理性选择”而非“理想选择”,避免“浪费选票”。具体情况究竟如何,请看包刚升老师的分析和阐释。

欧美政党体制的稳定与变迁

一般认为,21世纪10年代以来的政治新现实跟欧美国家这些年受到的社会冲击有关,特别是全球化及其反弹、经济与社会不平等程度相对上升以及族裔政治与移民政治在各国的兴起等。这些社会冲击确实困扰着整个西方世界,挑战着这些国家现有民主与政党体制的稳定性。问题在于,尽管欧美主要发达工业民主国家所面对的外部社会冲击是相似的,但是上述四个主要国家在政治上的反应差异却很大。按理说,美、英、法、德四国无论基于何种理论,都是较为相似的发达民主国家。它们的经济都是高度发达的,民主政体相对稳定且有效,文化上则同属于基督教文明。既然如此,看起来很相似的欧美发达民主国家,在面对类似的外部社会冲击时,为什么政治上的表现会呈现很大的差异?

上述政治现象涉及新政治家现象、新政党现象、民主稳定性与政党体制稳定性等许多理论问题,而学术界在这些问题上已经形成许多代表性的研究。

第一类文献是针对上述重大政治现象的就事论事的研究。一种观点认为,新政治家与新政党的崛起是社会结构变革的产物。比如,有学者认为,马克龙与共和国前进党的获胜,以及勒庞带领的国民阵线的崛起,源于法国新的社会分裂,即移民、环境等后现代议题替代了原有的阶级议题。有研究认为,正是全球化及其相关问题导致了美国的激进保守主义转向了民粹主义,而特朗普持有的“另类民主民族主义”实际上是对美国移民政治现象的回应。另一种观点认为,特定政治家与政党的崛起同其自身的特性、议题和意识形态立场有关,或者说很大部分是由于它们自身的主动因素。还有研究认为,政治家与政党可以通过将族群议题、移民焦虑等与传统经济社会政策议题相结合来吸引特定选民,或是利用社交媒体等来塑造选民的政治偏好,进而达到影响选举结果的目标。

第二类文献则聚焦民主体制稳定性与政党制度稳定性的研究。新政治家与新政党是否易于崛起是衡量民主体制与政党体制稳定性的指标。有的研究主要关注民主国家内部的社会分裂与政治分裂,包括阶级、族群、宗教、地区等维度的分歧,以及由此引发的政治冲突与对抗。事实上,目前西方发达民主国家面临的新现实的社会冲击,主要来源于身份认同与族群政治。还有的研究更强调政治制度主义视角,关注制度类型与设计对于民主稳定性、政党体制稳定性的影响。

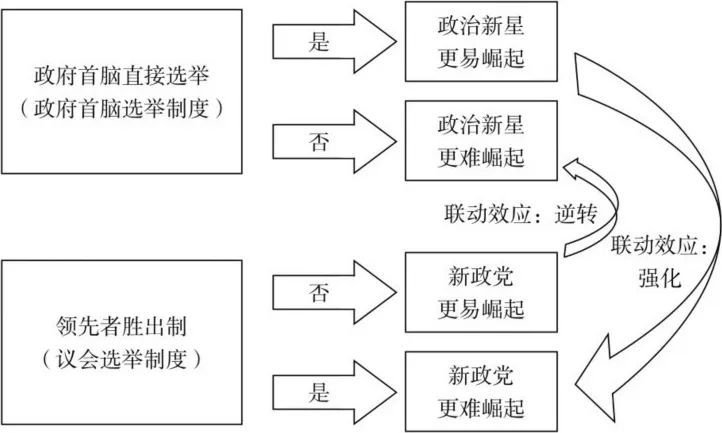

综上所述,目前研究文献要么关注具体的“崛起现象”及其相关逻辑,要么关注更为一般意义上的民主政体或政党体制稳定性背后的结构与制度原因。这为这项研究提供了坚实的基础,但所有这些研究本身并没有回答本章所提出的问题,即到底是何种原因导致了欧美主要发达民主国家现有政党体制的变迁与分化。基于政治制度主义的理论路径,笔者认为主要是美、英、法、德四国在选举制度设计上的差异导致了上述不同的变迁与分化。作者的主要观点是:21世纪10年代以来在类似的全球性社会冲击之下,美、英、法、德四国现有政党体制的变迁与分化主要是因为这些国家选举制度设计上的差异。具体而言,正是政府首脑选举方式的差异以及议会选举制度的差异及其联动效应,决定了这些国家现有政党体制在社会冲击之下的变迁与分化。

以制度为中心的解释:选举及其结果

笔者从政治制度主义的理论路径出发,以选举制度类型与设计作为核心解释变量,尝试分析欧美主要国家在受到相似的社会冲击时政党体制产生不同的变迁与分化的深层原因。本文立足于对两种选举制度及其联动效应的考察。

一是政府首脑选举制度,议会制、总统制与半总统制下的政府首脑选举方式不同。议会制为间接选举,政府首脑及内阁由议会产生;总统制与半总统制通常是直接选举。二是立法机构选举制度,即议会是由领先者胜出制、两轮多数选举制和比例代表制中的哪种选举制度选举产生的。除此之外,政府首脑选举与立法机构选举还会产生“联动效应”,即一方的优势可能会带动另一方的优势。比如,明星级新政治家的崛起往往有助于增加其所领导的新政党崛起的可能性,即联动效应上的“强化”;反过来说,新政党的首先崛起也可能反过来催生新的重要政治家,给原本在议会制条件下难以快速崛起的新政治家提供可能性,即联动效应上的“逆转”。具体而言:

第一,在政府首脑选举制度上,与议会制下政府首脑间接选举相比,总统制或半总统制下的直接选举更容易导致新政治家的崛起(论点一)。政府首脑的产生方式分为两类:一是经由选民直接选举产生(即便经过美国这样的选举人团计票方式),二是通过议会程序间接选举产生。其实,就政府形式或行政—立法关系而言,前者就是总统制(美国)与半总统制(法国),即选民经由民主投票直接选举总统;后者就是议会制(英国与德国),即选民先经过民主投票选举产生议会议员,然后再由议会选举或决定政府首脑人选—通常需要在议会获得多数支持。

政府首脑选举制度设计的不同很大程度上决定着新兴政治家崛起的难易程度。背后的主要机制是:一个新兴的明星政治家通过一次性全国普选获得成功,要比一个新兴政治家领导自己政党的一大批政治家同时在全国获得多数选区的成功更容易。在总统直接选举制度下,总统候选人只需要在一场简单多数制或两轮多数制的总统大选中击败其他单个候选人,即可当选总统。但在首相或总理间接选举制度下,首相或总理需要以单个政党或政党联盟控制议会的多数议席,这意味着其必须领导自己的政党同时赢得全国较多单个选区的选举成功。显然,后者难度更高。尤其是,欧美主要发达民主国家往往有着较为强大的主要政党。一个新政治家要想以这种方式实现选举突破,成为政府首脑,往往会遭到既有主要政党的强有力阻击。

这种首脑选举方式的差异,关键还在于“谁投票”的问题。直接选举总统,则选民拥有的权力比较大;间接选举首相或总理,则精英拥有的权力比较大。后者相当于一道针对政府首脑候选人的“同行审议”程序,所以,经由议会议员间接选举产生的政府首脑,往往是政治经验丰富、政治网络深厚的老牌政治家。相比而言,在政府首脑直接选举制下,无论是政治新人,还是政治局外人,只要他们具有足够魅力,能成为政治明星,能提出符合大众诉求的政纲,就能吸引到大量选民的支持。

第二,就议会选举制度而言,相比两轮多数选举制与比例代表制,新政党更不容易在领先者胜出制下实现崛起(论点二)。在领先者胜出制下,一个政党的选举结果取决于该政党派出或推荐的候选人在全国各个单个选区跟其他政党候选人之间的一一对决。领先者胜出制的一个常见结果是更容易导致两党制,比如美国和英国。这也是迪韦尔热定律的发现。在这种情况下,全国的一个个单个选区往往主要被全国性的两大主要政党垄断,或者是被区域性的两大政党垄断。一个新兴政党要想获得选举成功,意味着它要一下子吸引或培养许许多多在全国各个单个选区具有影响力的政治家或候选人。这对一个新兴政党而言是极难做到的。从理论上讲,领先者胜出制往往会带来“获胜者红利”,或大型政党红利,即放大政党赢得的席位与选票之间的优势比,从而使新兴政党或小党更难赢得每个选区的议席。因此,美国和英国议会的选举制度更难孕育成功的新兴政党。

跟领先者胜出制相比,两轮多数选举制和比例代表制都更有利于新兴政党与小型政党。迪韦尔热认为,比例代表制倾向于导致形成多党制,两轮绝对多数决定制倾向于导致形成多个彼此存在政治联盟关系的政党。在这种情况下,由于没有一个或两个主要政党居于绝对的支配地位,选民的政党认同往往更加脆弱,新兴政党就更容易获得发展机会。特别是,当实行政党名单比例代表制时,一个富有魅力的政治家外加一个富有号召力的政治纲领,往往很容易帮助一个新兴政党的快速崛起。就议会选举制度而言,法国是两轮多数决定制,德国是混合型选举制度,即半数左右议席由比例代表制选举产生。跟领先者胜出制相比,法国与德国议会的选举制度为新兴政党提供了更大的发展机会。

第三,政府首脑选举和议会选举还存在着微妙的联动效应。这是指政府首脑选举有可能会影响议会选举,而议会选举有可能会影响政府首脑选举。特别需要指出的是,在同样的议会选举制度下,政府首脑的直接选举制度(即总统制或半总统制)更有利于推动新政党的崛起(论点三)。这是新兴的明星政治家通过赢得总统大选影响议会选举结果的情形。背后的机制是,新兴政治家当选或可能当选总统会带来一种“明星效应”。无论是出于对总统候选人个人特质的爱屋及乌,还是对其所在政党的特定的意识形态认同,都有可能推动选民把对明星政治家的支持扩展到在议会选举中对总统所在政党的支持。特别是,如果议会选举制度不是领先者胜出制,这种联动效应带来的“强化”可能会进一步放大。

另一个重点在于:在政府首脑间接选举制度(议会制)下,新政治家能否崛起关键在于新政党能否赢得议会的较多议席甚至是多数议席,而这在非领先者胜出制条件下更可能出现(论点四)。这一观点,前文已有论述。简而言之,在议会制条件下,新兴政党获得巨大成功,才能催生新的重要政治家。这是政治新星在议会制条件下实现崛起的主要路径。尽管在议会制条件下,新政治家更不容易崛起,但如果新政治家所领导的新兴政党成为议会的主要政党或多数政党,则能反过来推动新政治家的成功。尤其是,当议会选举制度是非领先者胜出制时,这种联动效应带来的“逆转”就更容易实现。

基于上述讨论,上图呈现了选举制度如何影响政党体制分化的基本逻辑。首先,可关注政府首脑是否通过直接选举方式产生。如果是,则新政治家更易崛起;否则,更难崛起。其次,可关注议会选举制度是否为领先者胜出制。如果不是,则新政党更易成功;否则,新政党更难成功。最后,可考察两者之间的联动效应。在政府首脑直接选举制(即总统制或半总统制)下,如果议会选举制度是非领先者胜出制,即比例代表制或两轮多数选举制,总统选举更有可能对议会选举产生强化的联动效应。此种条件下,新政治家在总统选举中的成功,更容易推动新政党在议会选举中的崛起。而当政府首脑为间接选举制度(议会制)时,原本新政治家是不容易崛起的,但在非领先者胜出制下,当新政党获得议会选举的巨大成功时,有可能产生逆转效应,即催生新兴政治家的突然崛起。接下来,作者将对这四个国家进行更为具体的案例研究。

美国:“新人”与“旧党”的组合

21世纪10年代以来,随着全球化的加深,以及经济议题与身份认同、移民议题的合流,美国社会涌起大量诸如限制移民的呼声,对本土工人的工作及本土文化威胁的担忧,以及政治不信任的加剧等方面的争议与焦虑。在这些冲击之下,美国的政党政治发生了变化—呈现出一种“可能的新人”与“坚固的旧党”之间的组合。一方面,“政治素人”特朗普当选美国总统,构成了这一时期美国在政治领袖方面的新变化。2016年总统选举中,特朗普作为缺乏从政经历,以企业家及媒体人的身份为公众所知的政治新人,却能突破共和党党内初选重围,并在大选中以46.1%的民众得票率,获得全美538张选举人票中的304张票,成功击败民主党经验丰富的老牌政治家希拉里,当选美国总统,参见表5—1。另一方面,社会冲击并未改变美国两党制的稳定格局。无论是总统大选中总统候选人的所属党派,还是议会选举中众多议员的党派归属,基本由民主党与共和党这两大主流政党“平分秋色”,留给第三党的生存空间十分狭小,参见表5—1和表5—2。

表 5—1 2000—2020 年美国总统选举结果

|

年份 |

政党 |

候选人 |

大众得票率 |

选举人票

|

总统 |

|

2000 |

共和党 |

小布什 |

47.9% |

271 |

小布什 |

|

民主党 |

戈尔 |

48.4% |

266 |

||

|

2004 |

共和党 |

小布什 |

50.7% |

286 |

小布什 |

|

民主党 |

克里 |

48.3% |

251 |

||

|

2008 |

民主党 |

奥巴马 |

52.9% |

365 |

奥巴马 |

|

共和党 |

麦凯恩 |

45.7% |

173 |

||

|

2012 |

民主党 |

奥巴马 |

51.1% |

332 |

奥巴马 |

|

共和党 |

罗姆尼 |

47.2% |

206 |

||

|

2016 |

共和党 |

特朗普 |

46.1% |

304 |

特朗普 |

|

民主党 |

希拉里 |

48.2% |

227 |

||

|

2020 |

民主党 |

拜登 |

51.3% |

306 |

拜登 |

|

共和党 |

特朗普 |

46.9% |

232 |

资料来源:根据美国联邦选举委员会(Federal Election Commission)网站的统计数据制作,网址参见https://www.fec.gov/introduction-campaign-finance/election-and-voting-information

学界不乏对特朗普的获胜进行研究的文献,尝试回答其胜利背后的原因是什么。笔者分析的侧重点在于探寻“特朗普现象”背后的制度逻辑—政府首脑的直接选举制度更容易导致新政治家的崛起(论点一)。从制度程序上看,总统诞生须经党内初选与全国大选两个过程。就全国大选而言,美国实行选举人团制度。总统候选人只要赢得州大众选票的相对多数,就能赢得该州全部的选举人票,而获得绝对多数选举人票的候选人,将成为选举的最终赢家。在这一民主选举制度下,总统候选人只需要在大选中击败另一党的单个候选人,即可以当选总统。且相较于法国的情形,美国在全国大选中,往往主要是民主党与共和党的两名候选人参与角逐。这同样比议会制下由单个政治家领导自己政党的一大批政治家同时在全国获得多数单个选区的成功更容易。

除此之外,总统制与议会制的首脑选举方式的差异,还体现在“谁投票”的问题上。选民的民主投票方式使民众的权力较大,而间接选举制度下政治精英的权力更大。这一性质具有两个层面的影响,一是精英与大众对政治家的选择存在差异与侧重。值得一提的是,目前两党的党内初选制度也为政治新人的崛起提供了一定的可能性。事实上,两党总统提名程序在绝大多数州都经历了从精英向大众的转变—从最初的一小群政治精英非正式地决定,到党团会议(caucus)主导,再到党团会议和初选并存,到现在以初选为主导的过程。这实际上减弱了“同行审议”的筛选效用,为政治新人在全国大选中崭露头角提供了程序上的可能性。史蒂文·列维茨基和丹尼尔·齐布拉特也因此认为,特朗普能获得共和党提名并当选总统的一个重要原因是,美国过去由全国和地方性政党领袖、政党精英提名和决定本党总统候选人的方式,已经演变为由普通党员投票来决定候选人。尽管两党仍不同程度地保留着超级代表(superdelegate)名额,但其数量和作用都相对有限,如2016年两党初选中,民主党的超级代表比例为14.9%,而共和党的超级代表仅占4.4%。除此之外,由于党内初选中,候选人政策、立场的区分度相较于全国大选并不突出,加之各州复杂的初选程序设定,共同对候选人在金钱、宣传等方面的实力提出要求。即便候选人缺乏政治经验,但如果有足够时间和金钱去宣传动员,仍有可能成为总统候选人。

二是大众政治为具有鲜明个人特色的候选人提供了一条开放式的渠道。在这一过程中,候选人如何将自己的政策立场、意识形态及个人形象特点传达给民众将显得尤为重要。即便是政治新人,只要具有足够魅力,能成为政治明星,能提出符合大众诉求的政纲,能动员起具有相似特点、持有类似情感认同与政治立场的特定民众参与投票,就能有较大的获胜概率。正如一些研究所指出的,特朗普所持有的强烈反移民立场,强调白人族裔文化的主导性,以及在经济社会政策上的保守主义态度等,贴合了美国社会中特定选民的诉求。进一步说,大众民主投票的方式,对候选人背后的资金实力、竞选能力与选举策略等技术性要素提出了更直接的要求。无论是组织竞选团队、竞选演讲与电视辩论,还是游说等,相较于政治经验,这些方面的因素在现实中可能更具支配性。此外,自媒体的兴起也为那些特色鲜明、具有个人魅力的政治家提供了快速提高个人影响力的可能性。特朗普的竞选就大大受益于自媒体的传播力量。

继而言之,对于“旧党为何坚固”这一问题,文本将从论点二展开讨论—就议会选举而言,新政党更不容易在领先者胜出者制下实现崛起。领先者胜出者制是指在单一选区中,选民为议员候选人投单票,拥有相对最多选票的候选人当选。这一制度意味着,一个政党需要派出候选人在全国各个单个选区跟其他政党的候选人一一对决,在每一选区有且仅有一个胜出的候选人。新兴政党要想崛起,要求其能一次性派出在全国众多选区具有影响力的候选人,才能达到在一次选举中赢得较多议席的目标。另外,领先者胜出制所带来的“获胜者红利”,往往会放大原先主要政党赢得的席位与选票之间的优势比,从而使新兴政党或小规模政党更难在选举中获得席位。

这样,在美国议会选举中,罕有第三党或独立候选人能对共和党与民主党在议会中的议席形成有效挑战。2000年以来的美国众议院选举结果就充分证明了这一点,参见表5—2。而美国参议院的选举结果也类似,这里就不再赘述。总的来说,在领先者胜出制下,两大主要政党及其议员的优势会非常突出。另外,有研究表明,在2012—2016年的选举中,一些曾坚定支持民主党的工会成员转而支持共和党,后者同样存在部分受过大学教育的白人向民主党倒戈的情形。这意味着,由于既有大党已形成具有垄断性的地位,选民即便要改变其政党支持,也更有可能在“坚固的旧党”之间做选择。

表5—2 2000—2020 年美国众议院选举结果

|

年份 |

政党 |

得票率 |

议席 |

|

2000 |

共和党 |

47.6% |

221 |

|

民主党 |

47.1% |

212 |

|

|

2002 |

共和党 |

50.0% |

229 |

|

民主党 |

45.2% |

205 |

|

|

2004 |

共和党 |

49.4% |

232 |

|

民主党 |

46.8% |

202 |

|

|

2006 |

民主党 |

52.3% |

233 |

|

共和党 |

44.3% |

202 |

|

|

2008 |

民主党 |

53.2% |

257 |

|

共和党 |

42.6% |

178 |

|

|

2010 |

共和党 |

51.7% |

242 |

|

民主党 |

44.9% |

193 |

|

|

2012 |

共和党 |

47.7% |

234 |

|

民主党 |

48.8% |

201 |

|

|

2014 |

共和党 |

51.2% |

247 |

|

民主党 |

45.5% |

188 |

|

|

2016 |

共和党 |

49.1% |

241 |

|

民主党 |

48.0% |

194 |

|

|

2018 |

民主党 |

53.4% |

235 |

|

共和党 |

44.8% |

199 |

|

|

2020 |

民主党 |

50.8% |

222 |

|

共和党 |

47.7% |

213 |

资料来源:根据美国联邦选举委员会网站的统计数据制作,参见https://www.fec.gov/introduction-campaign-finance/election-and-voting-information

从历史经验来看,政党体制的不稳定有可能引发民主本身的不稳定。就此而言,学术界长期以来的稳定偏好是有其理论逻辑与历史经验支撑的。然而,问题是,政党体制是否越稳定越好呢?这是值得进一步探讨的问题。有时,稳定或许是一把“双刃剑”:一方面,稳定的政党体制有助于减少急剧变化可能带来的风险;另一方面,过于稳定也可能导致政治结构的僵化与政治回应性的降低,这是否同样会带来一定的潜在风险呢?面对外部社会冲击,在政党体制的稳定与变迁之间,究竟孰优孰劣呢?这或许就涉及基本政治价值上的争论—是更偏向于保守,还是更偏向于进步?这场关乎基本价值倾向的论战看来还远没有结束。

《演变》

作者:包刚升

ISBN: 978-7-5217-6257-0

出版时间:2024年2月

定价:88.00元

出版社:中信出版集团

21世纪10年代以来,西方国家出现了右翼政治力量崛起、选民政治分歧加大、政党体制稳定性下降等现象。代表性的事件包括:2016年,特朗普当选美国总统,英国公投“脱欧”;2017年,法国极右翼代表人物玛丽娜·勒庞首次进入总统选举的第二轮,德国成立仅5年的极右翼政党德国选择党一跃成为国会第三大党;2021年初,大批支持时任总统特朗普的示威者冲击美国国会大厦;2023年底,荷兰极右翼政党自由党意外赢得议会选举;等等。作者将西方世界的上述诸种变化统称为“西方政治的新现实”。

这种“新现实”究竟意味着什么,到底由何种因素驱动,又会给西方与整个世界带来怎样的政治影响?本书就试图回答上述问题。与此同时,作者也不忘梳理西方学界的现有理论,在观察与分析“西方政治的新现实”基础上,选取了7位代表性西方思想家及其作品,以比较政治学的视角与之进行学术对话,深入剖析西方民主的多样性及其面临的挑战,并讨论了西方政治可能的新趋势。